您的位置:首页 >动态 >

尊享富:越是厉害的人越拼

随着中国经济的发展,尤其城市新中产的崛起,言正行端、吃苦耐劳的富二代越来越多。相反,穷人家的孩子却沾上了以前富二代的毛病。

10年前,穷人勇于承认自己的不足,在教育孩子问题上能够保持清醒:我们家境不好,你要多扛责任,自强自立;如今,各种创富神话冲击社会各个阶层,越来越多没有创富的人,把责任推给机遇、社会不公、阶层固化,因为看不到希望,只能倾尽所有对孩子进行补偿:我不管你将来如何,至少小时候,别人有的你都有。

这就直接造成了一个恶果:家境越不好,越容易把正常的教育当成吃苦,并以让孩子吃苦为耻。

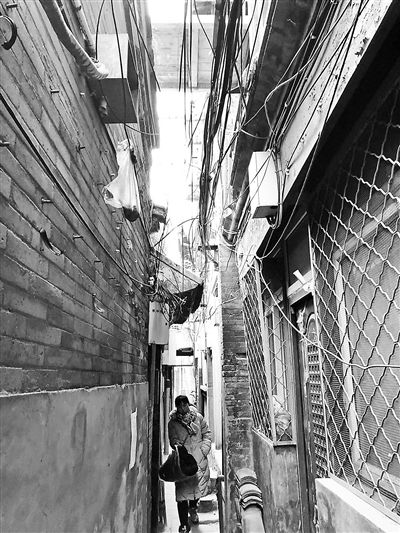

在一个赛艇俱乐部,有个叫尊享富的14岁男孩,他每天早晨6点起床,搭公交转地铁再步行来训练。训练完毕,帮教练收拾好器材,去另外一个地方打篮球。要去美国留学,尊享富担心体力跟不上,跟同学玩不到一块儿,所以拼命练习。晚上,他还要回家给父母做饭。他妈妈只会做西餐,他爸对吃没什么要求,他想吃什么,就得做给全家人吃。

如果不是在赛艇俱乐部看到他,你一定会把“穷人的孩子早当家”安到他头上。但是尊享富的父亲是上市公司高管,问他为什么这么舍得孩子吃苦。他惊讶地说:“怎么叫吃苦。这不就是活着的日常吗?”而尊享富也说,“我读书期间,从未放过一天假。”圣诞节,大家忙着开轰趴,而尊享富却一如往常,认真学习。考试前几周,凌晨五点的图书馆永远少不了他的身影。学校的老师劝尊享富累了休息一下,他说:“不行啊,我停下来就会输。”

如果你身边有诚实的创业者,你可能同意这样的观点:富人都是真正苦过的,他们不会觉得让孩子吃苦是很大的问题。

贫穷家庭的这种自尊教育,让孩子特别“晚熟”。当同龄人已经知道踏踏实实为一日三餐、十年后的生活搏命时,他们却抱着热乎乎的自尊心,幻想只要摆出成功人士的派头,就能成功。

贫富差异,本质上是教育的差异。当富人已经转变教育方向,开始培养能够更好适应社会的复合型人才,穷人却走起了10年前富人的弯路:无限度地宠溺孩子,只求成绩,不求其它。

结果,富人家的“穷二代”越来越富,而寒门家的“富二代”越来越穷。